Mit verschlingender Kraft strebt die brasilianische Gesellschaft nach vorne und verdrängt dabei die Erinnerung an Vergangenes systematisch. Die Brasilianerin Rosângela Rennó versucht, durch die künstlerische Aneignung von gefundenem Bildmaterial aus privaten und öffentlichen Archiven gegen dieses kollektive Vergessen anzukämpfen. Den Begriff Appropriation Art im engeren Sinne verwenden wir, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin bewusst, und das heisst ausgehend von einer künstlerisch-strategischen Überlegung, einzelne Werke anderer Künstlerinnen oder Künstler kopiert. Es ist eine Aneignungsform, die nicht als Plagiat verstanden wird, sondern als ein beabsichtigter künstlerischer Zugriff.

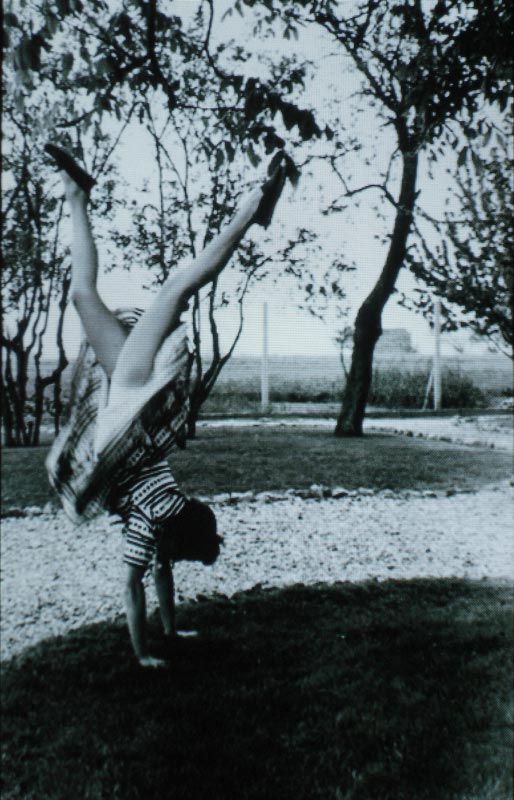

Die Kunst der Brasilianerin Rosângela Rennó weist einen deutlichen Zug von Aneignung aus. Ihre Arbeiten bestehen mehrheitlich aus Fotografien, doch sie sind fast nie von ihr selbst aufgenommen worden, sondern Rennó findet sie in privaten und öffentlichen Archiven, auf dem Flohmarkt, beim Recherchieren, auf Reisen bei Händlern und auf Märkten in der ganzen Welt. Manchmal integriert sie die gefundenen Alben und Fotografien direkt in ihre eigenen Arbeiten, aber weit öfter refotografiert sie die Bilder und verwandelt so ihre Materialität, Beschaffenheit und Grösse. Aus kleinen Fotos von 3 x 4 cm Grösse oder aus Glasplatten im Format 8 x 10 inch werden beispielsweise 165 x 118 cm grosse Bilder.

Dennoch zeichnet sich ein wesentlicher Unterschied zu bekannten Formen der Appropriation ab: Aneignungskunst entsteht meist aus einer Situation der Fülle, ja der Überfülle heraus. Der eigentliche Grund von Rennós künstlerischem Handeln ist aber ein anderer, ja ein genau entgegengesetzter: "In a country that remains unwaverlingly devoted to the promise of progress (which is presumed to imply a rejection of the past), it is not without irony that photography, both a crucial agent of modernization and a witness to the crimes of modernization, would ultimately be trampled under the ceaseless thrust of modernity" (Cuauhtémoc Medina).

Mit verschlingender Kraft scheint die brasilianische Gesellschaft nach vorne zu streben und dabei die Ordnung des Geschehenen, die Erinnerung an Vergangenes systematisch zu verdrängen, zu vergessen, absichtslos oder mit Absicht bestimmte Erinnerungen zu streichen. Unerbittlich wird stetig alles unter die Oberfläche gekehrt, was das Weiterkommen, den Fortschritt, die Zukunft behindert. Die gesellschaftlich-kulturelle Erinnerung ist ideologisch gefiltert.

Aneignung gegen das Vergessen ist also ein zentraler Handlungsmotor im Werk von Rosângela Rennó. Ein Ankämpfen gegen das kollektive Verdrängen, gegen eine Zukunft mit gähnend leerer Vergangenheit; Aneignung im Kampf gegen die Leere, gegen das Vakuum im Rückstoss des Zukunftsmotors.bRosângela Rennó scheint auf ihre Weise als Fährtensucherin unterwegs zu sein. Das gilt schon für ihre frühe Arbeit Imemorial, in der sie Porträts von Arbeitern aktualisiert, die beim Bau der zukunftsgerichteten Stadt Brasilia gestorben sind. Sie entwirft hier ihre erste visuelle Trauerarbeit gegen das absichtliche oder unabsichtliche Vergessen der Opfer eines nationalen Grossentwurfs, gegen das Zuschütten des Gewesenen im Dienst des Kommenden.

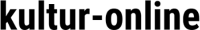

In "Cicatriz" (Narbe) oder "Vulgo" (Alias) betreibt Rosângela Rennó eine Art mentaler Archäologie, indem sie Fotos von ehemaligen Häftlingen, die sie als Glasplatten im Carandiru-Gefängnis in São Paulo findet, fast schmerzhaft vergrössert, so dass wir einerseits die Kälte dieser früheren formalen Identitätsfotografie, andererseits die Verlebendigung (aller Narben, Tattoos, aller Niederschläge auf die Haut, störrische Haarwirbel eingeschlossen) durch die Vergrösserung beim Betrachten physisch spüren. Eine bildliche Fleischwerdung der Verdrängungen ins Unbewusste, ein spätes, aber wichtiges Heraustreten der Strafgefangenen aus der Anonymität.

Bis heute thematisieren alle Arbeiten von Rosângela Rennó, auch ihre Videoarbeiten, mentale Zustände der Jetztzeit, befragen den Umgang mit der Vergangenheit, das Einbeziehen von Erkenntnissen aus der Geschichte für die Gegenwart und Zukunft. Sie wissen um den ideologischen Gehalt eines gesteuerten Kulturverlusts, sie demonstrieren im Aufdecken von vergessenem Bildererbe die grassierende kulturelle Amnesie. Ihre Werke lesen sich wie ein Repositioning der Appropriation Art in politisch-kultureller Hinsicht, mit einem Hang zum Dreidimensionalen, zum Skulpturalen, zur Installation – so als wollte Rennó die Amnesie möglichst körperlich demonstrieren, die Verluste möglichst "fleischig" wieder auferstehen lassen.

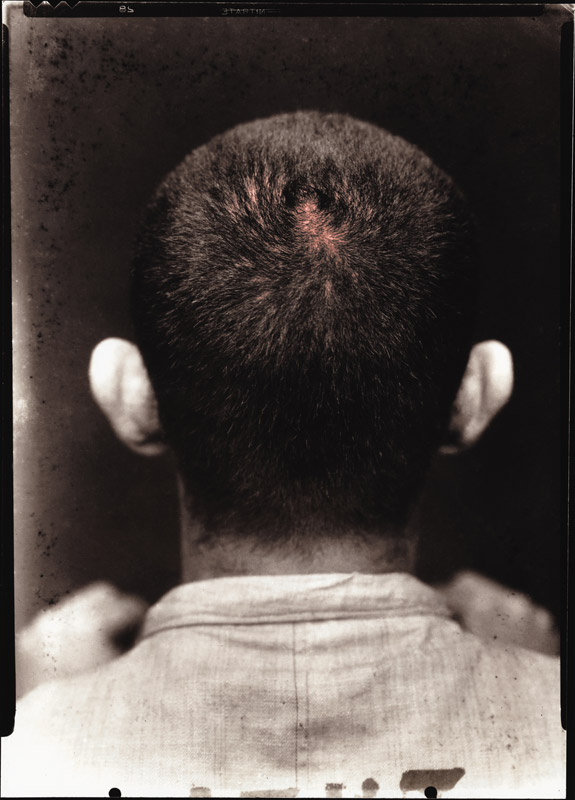

Nicht immer handelt es sich bei ihren Funden um eminent wichtiges Kulturgut; es können auch einmal "nur" Seltsame Früchte (Frutos estranhos) sein. Immer aber handelt es sich um Formen von politisch bewusster, kultureller Archäologie und das inständige Bemühen, mit diesen Werken eine visuelle Anthropologie Lateinamerikas zu installieren.

Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Gulbenkian-Stiftung in Lissabon entstanden. Sie zeigt eine Übersicht über rund 20 Werkgruppen von Anfang der neunziger Jahre bis heute. Rosângela Rennó (geboren 1962 in Belo Horizonte, lebt und arbeitet in Rio de Janeiro) ist eine der zentralsten brasilianischen Künstlerinnen der Gegenwart. In letzter Zeit war sie an den Biennalen von Venedig, Istanbul und São Paulo vertreten.

Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog in Deutsch, Englisch und Portugiesisch: Rosângela Rennó. Frutos estranhos/Seltsame Früchte/Strange Fruits. Hg. Gulbenkian Stiftung / Fotomuseum Winterthur, 2012, 286 Seiten, 150 Abbildungen, Format 22 x 14 cm, Portugiesisch/Deutsch/ Englisch. Preis: CHF 40.-. Mit Essays von Isabel Carlos, Nuno Crespo, Urs Stahel und Werktexten von Rosângela Rennó.

Rosângela Rennó – Strange Fruits

9. Juni bis 19. August 2012