Der Krankenhausbau hat als architektonischer Typus eine lange und komplexe Entwicklungsgeschichte, die stark mit den rasanten medizinischen Fortschritten zusammenhängt. Im 20. Jahrhundert wurde der Bau von Kliniken immer stärker von den Faktoren Effizienz, Ökonomie, Flexibilität und Rationalisierung geprägt.

Krankenhäuser sind damit zu hoch technisierten Maschinen mutiert. Wesentliche Bedürfnisse und Empfindungen von Kranken und Pflegenden sind dabei zunehmend in den Hintergrund getreten; die psycho-sozialen Konsequenzen dieser Entwicklung wiegen schwer. Die aus Nordamerika stammenden und auch in Europa erfolgreich adaptierten Ansätze einer "Healing Architecture" haben jedoch in den letzten Jahren den Anstoß gegeben, den Krankenhausbau zu reformieren und den Menschen wieder in den Fokus von Entwurf und Planung zu rücken. Aber obwohl bereits einige erfolgreiche Beispiele "heilender Architektur" umgesetzt wurden, fehlt es noch immer an Entschiedenheit, die deutlichen Ergebnisse einer gesundheitswirksamen Architektur (Evidence Based Design) in der Breite anzuwenden und neue Anforderungen für den Krankenhausbau zu formulieren. Hierzu ist ein grundsätzliches Umdenken über die Rolle der Architektur im Gesundheitswesen und über die Aufgaben und Möglichkeiten des Klinikbaus notwendig.

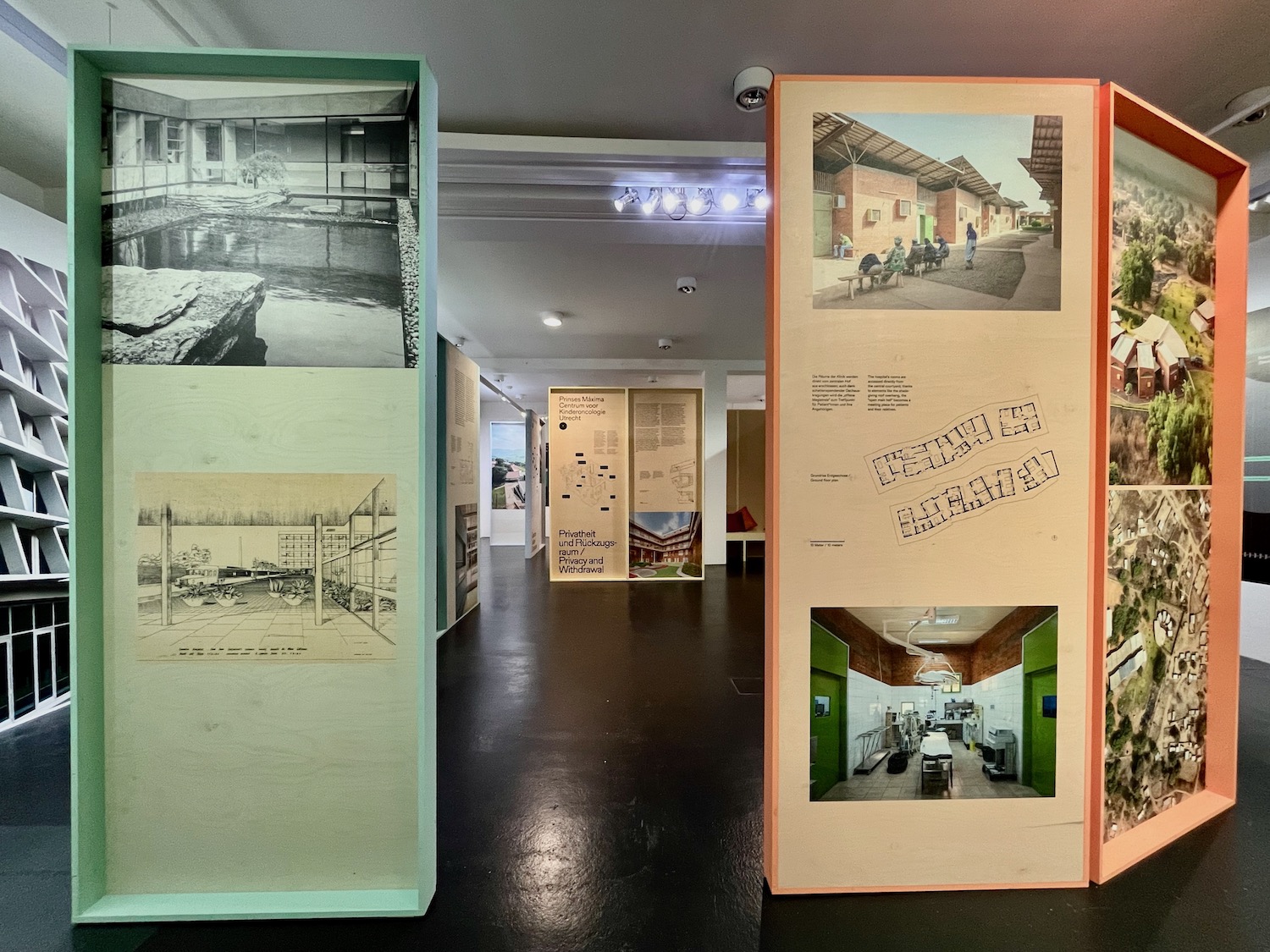

Die Ausstellung "Das Kranke(n)haus. Wie Architektur heilen hilft" will Anstoß und Anregung für dieses Umdenken sein. In zwei räumlichen Abschnitten nähert sich das Vorarlberger Architektur Institut (vai) der Frage, wie Architektur dabei hilft zu heilen.

Den Auftakt bilden beispielgebende Bauten aus dem Bereich der Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen. Aus Sicht von Planer:innen sind diese Häuser weniger stark reglementiert, technisiert und komplex als Krankenhausbauten. Dies eröffnet zeitliche und strukturelle Möglichkeiten zur vertieften Auseinandersetzung mit den Krankheitsbildern und Bedürfnissen der verschiedenen Nutzer:innen. Diese Einrichtungen stellen deshalb seit Langem erfolgreiche Experimentierfelder heilender Architektur dar. In Verbindung mit großen, atmosphärischen Innenaufnahmen zeigt das vai unter anderem das "Rehab" in Basel von Herzog & de Meuron (2002) und die "Maggie’s Cancer Caring Centres" von Zaha Hadid (2006), OMA (2011) und Foster + Partners (2015).

Im Zentrum der Betrachtung stehen die evidenzbasierte Gestaltung (Evidence Based Design) von Krankenhäusern sowie sieben Faktoren der Krankenhausarchitektur, sogenannte Umgebungsvariablen, die beeinflussen, ob schwer und chronisch Kranke im Krankenhaus schädigenden Stress erleben. Diese sieben Wirkfaktoren sollen helfen Stress abzubauen oder zu vermeiden. Gemma Koppen und Tanja C. Vollmer definierten die "heilenden Sieben" 2022 als Ergebnis ihrer über mehr als ein Jahrzehnt geführten wissenschaftlichen Untersuchungen zum Einfluss der Krankenhausumgebung auf die Stresswahrnehmung schwer und chronisch kranker Menschen. In der Ausstellung übernehmen die heilenden Sieben – Orientierung, Geruchskulisse, Geräuschkulisse, Privatheit und Rückzugsraum, Power Points, Aussicht und Weitsicht und Menschliches Maß – eine prüfende, ordnende und reflektorische Rolle. Im ausstellungsvorbereitenden Lehrforschungsprojekt an der Technischen Universität München wurden Masterstudierende angeleitet, herausragende nationale und internationale Krankenhausprojekte anhand der Sieben zu analysieren. Ziel war es, zu prüfen, inwiefern sich der Anspruch der Entwürfe, heilende Architekturzu sein, belegen lässt. Elf beispielgebende Projekte zeigt die Ausstellung in Dornbirn und ordnet sie thematisch jeweils der Variable zu, die dem Analyseergebnis entspricht. Narrative Isometrien (Wimmelbilder) machen die Ergebnisse einsichtig und ermöglichen, die Entwurfsentscheidungen der einzelnen Büros zu reflektieren. Zu den gezeigten Projekten gehören unter anderen das Kreiskrankenhaus Agatharied (Nickl und Partner Architekten, 1998), das Friendship Hospital Satkhira (Kashef Chowdhury/URBANA, 2018), das Prinzessin Máxima Zentrum für pädiatrische Onkologie in Utrecht (LIAG architekten + baumanagement, 2018) das Bürgerspital Solothurn (Silvia Gmür Reto Gmür Architekten, 2021) und Kinder- und Jugendklinik Freiburg (ARGE Health Team Vienna (Albert Wimmer ZT GmbH & Architects Collective ZT GmbH), 2023).

Das Kranke(n)haus - Wie Architektur heilen hilft.

Bis 7. September 2024