Bei der 61. Berlinale treibt der Ungar Bela Tarr in "The Turin Horse" den Minimalismus 150 Minuten lang auf die Spitze, während die Amerikanerin Miranda July mit ihrem federleichten "The Future" beglückt. Dem Dokumentarfilmer Andres Veiel wiederum gelang mit seinem Spielfilmdebüt "Wer wenn nicht wir" ein mitreißendes Zeitbild der 60er Jahre.

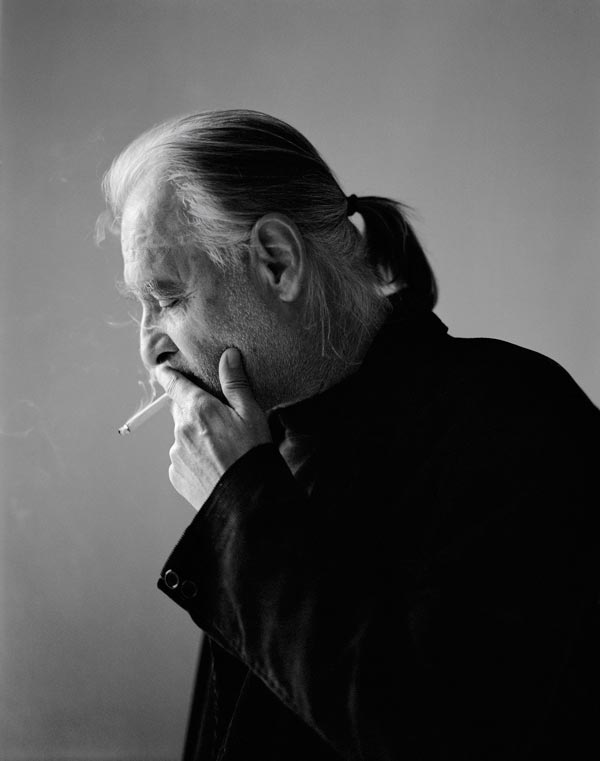

Bela Tarr ist der einzige Regisseur mit Weltruf im Wettbewerb der heurigen Berlinale. Bekannt ist der Ungar für die Strenge und den Minimalismus seiner Filme, die er nun in "The Turin Horse" auf die Spitze getrieben hat. Ausgangspunkt für Tarrs Film ist die letzte Handlung Friedrich Nietzsches, bevor er dem Wahnsinn verfiel: Am 27.12.1888 umarmte der Philosoph in Turin ein Pferd, um es vor dem einschlagenden Kutscher zu schützen.

Tarr eröffnet mit der Nacherzählung dieses Ereignisses seinen Film und wendet sein Interesse dann dem Pferd zu. Der Kutscher treibt es aus der Stadt zu seinem in einer weiten Ebene gelegenen Hof. Dort schirrt er das Pferd ab und bringt es im Stall unter. Im Haus wird der halbseitig gelähmte Mann von seiner erwachsenen Tochter bekocht und später auch an- und ausgezogen.

Über sechs Tage zieht sich quasi in Rückbuchstabierung der Schöpfungsgeschichte die Handlung hin. Immer stürmischer wird dabei der Wind ums Haus pfeifen, immer karger wird das Leben, immer dunkler die Stimmung werden. Nach rund einer halben Stunde fällt das erste Wort. Mal will der Kutscher mit dem Pferd den Hof verlassen, gibt aber auf, als das Tier sich weigert, mal bekommt er Besuch von einem Bekannten, der ihn mit einer Suada über den Verfall eindeckt, mal kommen Zigeuner vorbei, die von Vater und Tochter vertrieben werden und schließlich wollen sie mit Pferd und Karren den Hof verlassen, kehren aber bald wieder zurück.

146 Minuten ist "The Turin Horse" lang und besteht aus kaum mehr als 30 schwarzweißen Einstellungen. Jede für sich ist brillant komponiert, aber freilich auch endlos lang. Beckets "Warten auf Godot" ist im Vergleich mit Tarrs Film ein atemberaubend schnelles Actionstück. Stillstand prägt diesen düsteren Monolithen, kaum Abwechslung bringen die alltäglichen Arbeiten vom Kochen übers Füttern des Pferdes bis zum Wasserholen im nahen Brunnen. Von getriebener Langsamkeit ist das und bietet im Gegensatz zu den stilistisch verwandten symbolbeladenen Filmen eines Andrej Tarkowskj, auch nichts zum Sehen an, denn leergefegt sind Tarrs Bilder förmlich, wie die Handlung auf ein Minimum reduziert. Schwere Kost ist das, wirkt direkt darauf angelegt den Zuschauer zu provozieren.

Das komplette Gegenstück dazu ist Miranda Julys "The Future". Da lässt die Amerikanerin als Clou gleich mal eine Katze von Gefängnis und Freiheit erzählen. Die Mittdreißiger Jason und Sophie wollen diese Katze in knapp einem Monat aus dem Tierheim abholen, um so zu lernen Verantwortung zu übernehmen. Bis dahin wollen sie sich aber noch eine Auszeit gönnen, die Dinge einfach auf sich zukommen lassen. Jason beginnt sich in einem Umweltschutzprojekt zu engagieren, Sophie will endlich die Tanzperformance, an der sie schon lange arbeitet zu einem Ende bringen, kommt damit aber nicht recht weiter und beginnt schließlich eine Affäre mit einem deutlich älteren Mann.

July erzählt nicht stringent eine Geschichte, sondern reiht vielmehr liebevoll-skurrile Szenen aneinander, die in ihrer Abfolge aber ebenso leicht wie treffend eine melancholische Stimmung der Orientierungslosigkeit evozieren. Das ist voller herrlicher Einfälle, sehr verspielt und verträumt.

Von Anfang an vorwärts drängt dagegen Andres Veiels "Wer wenn nicht mir". Viel hat sich der deutsche Dokumentarfilmer für seinen ersten Spielfilm ja auch vorgenommen und mehrere Jahre an dieser Verfilmung von Gerhard Koenens Biographie "Vesper, Ensslin, Baader" gearbeitet. Die private Geschichte Vespers, der als Sohn des Nazi-Autors Will Vesper aufwächst, und seiner Beziehung zu der Pastorentochter Gudrun Ensslin, verknüpft Veiel dabei über Archivmaterial mit zentralen historischen Ereignissen der 60er Jahre.

Mit Bildern vom Eichmann-Prozess, der Kubakrise, vom Vietnamkrieg oder dem Schah-Besuch mit dem Tod Benno Ohnesorgs evoziert Veiel dabei nicht nur ebenso wie durch die akribische Ausstattung atmosphärisch dicht die Stimmung der Zeit, sondern vermittelt auch die gesellschaftliche Wandlung.

Hier sieht man in "Wer wenn nicht wir" nicht nur die kleinbürgerliche Enge und die rigiden Moralvorstellungen der frühen 60er Jahre, sondern spürt sie auch ebenso wie den Aufbruch und das Aufbegehren gegen die Vätergeneration. Der Gefahr angesichts eines zehn Jahre umfassenden Handlungsbogen ins episodische Episodische abzugleiten, kann Veiel zwar nicht ganz entgehen, schafft aber dennoch Übergänge, die die Zeitsprünge weitgehend kaschieren und die Handlung bruchlos fließen lassen.

Souverän verknüpft Veiel die persönliche Biographie mit der gesellschaftlichen Entwicklung, erzählt nicht zuletzt dank großartiger Besetzung emotional mitreissend von der zunehmenden Politisierung Vespers und seiner Generation, zeigt die Richtungskämpfe innerhalb der rebellierenden Jugend, in dem sich Ensslin schließlich für Andreas Baader und den Weg der Gewalt entscheidet, während Vesper sich für den gewaltfreien Kampf ausspricht, über die Trennung von seiner Geliebten nie hinwegzukommen scheint und schließlich in die Psychiatrie eingeliefert wird. Eine Frage stellt sich bei diesem Film trotz der packenden Inszenierung mit Blick auf das Publikum allerdings schon: Wer wird mit den kurzen Einschnipseln zum historischen Background überhaupt noch etwas anfangen können?