Andres Veiel nähert sich in seinem Dokumentarfilm "Beuys" dem 1986 verstorbenen Aktionskünstler ganz über Archivmaterial, die Irin Aisling Walsh zeichnet im Spielfilm "Maudie" mit Sally Hawkins und Ethan Hawke in den Hauptrollen das Leben der kanadischen Volkskünstlerin Maud Lewis nach.

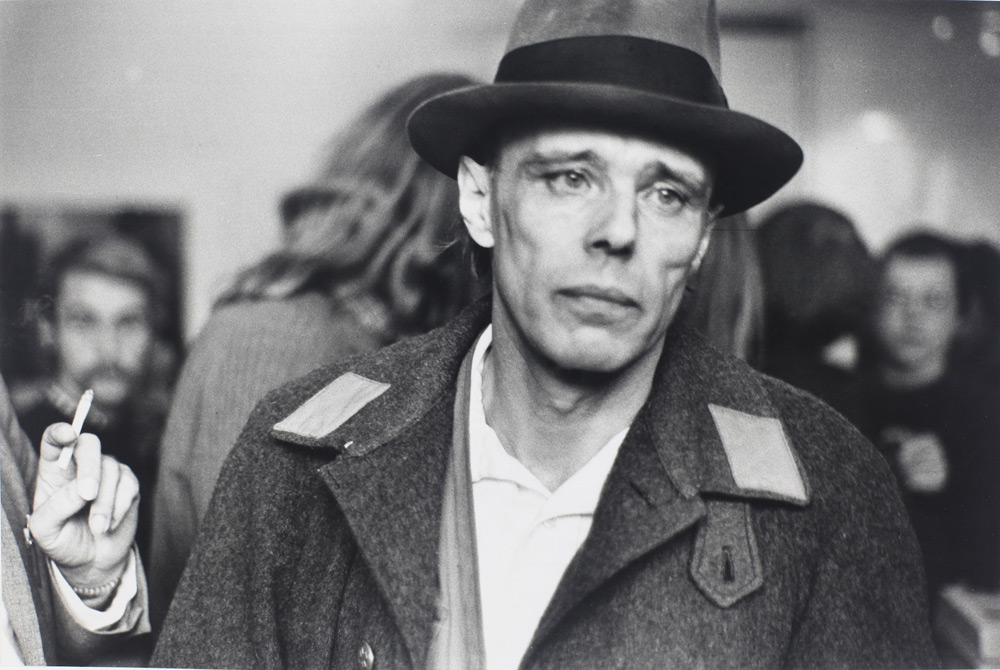

Keine brave Nachzeichnung des Lebens von Joseph Beuys von Geburt bis Tod legt Andres Veiel im Wettbewerb der Berlinale mit seinem Dokumentarfilm "Beuys" vor. Außer zu den vereinzelt eingeschobenen Kunstwerken und Kunstaktionen finden sich keine Zeitangaben im Film.

Kaum etwas über den familiären Hintergrund, die Kindheit und das Privatleben des Aktionskünstlers erfährt man, ausführlicher wird einzig der Absturz als Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg behandelt. Nicht thematisiert wird dabei aber die Haltung von Beuys zum Nationalsozialismus, auch nicht seine künstlerische Ausbildung.

Andres Veiel verzichtet auf Off-Kommentar, vertraut ganz auf Aussagen und Auftritte des Künstlers selbst. Ergänzt wird das Archivmaterial einzig durch wenige Interviews mit Bekannten und Freunden von Beuys.

Wie ein Puzzle fügen sich so die Teile zu einem gewissen Bild zusammen, bekommt man einen Eindruck vom "erweiterten Kunstverständnis" von Beuys, von der Begeisterung und dem Widerstand, den er als Hochschullehrer erfuhr, sowie vom Zusammenspiel von künstlerischem und politischem Engagement – und doch bleibt vieles aufgrund des Verzichts auf präzise Einbettung in den gesellschaftlich-historischen Kontext und die Beschränkung auf die Perspektive des Künstlers diffus und zwangsläufig auch einseitig.

Bewundern muss man freilich die Herkulesarbeit, die Veiel mit der Sichtung und Aufarbeitung der enormen Fülle an Archivmaterial vollbracht hat und wie geschickt er dieses Material dann zu einem gut 100-minütigen Dokumentarfilm kompiliert hat.

Ganz konventionell zeichnet dagegen die Irin Aisling Walsh in "Maudie", der im Berlinale Special läuft, das Leben der 1903 geborenen und 1970 gestorbenen kanadischen Volkskünstlerin Maud Dowley-Lewis nach, die seit ihrer Kindheit aufgrund rheumatischer Arthritis an Armen und Beinen behindert war.

Die Handlung setzt 1938 ein. Maud lebt bei ihrer Tante in einem Küstendorf in Nova Scotia, wird aber mehr geduldet als geliebt. Als der Hausierer Everett Lewis eine Haushälterin sucht, bewirbt sich Maud sofort. Der grobe Mann, der weit abseits des Dorfes in der Einöde in einer gerade mal elf Quadratmeter großen Hütte wohnt, behandelt Maud zunächst wie eine Sklavin, erklärt ihr, dass zunächst er, dann seine Hunde und Hühner und erst am Schluss sie komme.

Maud lässt sich aber nicht vertreiben und als eine New Yorkerin die Postkarten entdeckt, die die körperlich behinderte Frau malt, wird daraus nicht nur zunehmend ein Geschäft, sondern Maud auch berühmt. Mit ihrer Anerkennung ändert sich aber auch die Beziehung zu Everett, der freilich nie zugeben könnte, dass er Gefühle für sie hegt, bis zum Ende betont, dass er der Boss sei, aber nach erster Abwehrhaltung doch immer macht, was sich Maud wünscht.

Nie verlässt der Film das Küstendorf und die Gegend um die Hütte, in der Maud und Everett bis zu ihrem Tod lebten. Großartig verankert die Kamera von Guy Godfree die Handlung in dieser Landschaft und den wechselnden Jahreszeiten, schafft Bilder, die an Gemälde erinnern.

Der künstlerische Aufstieg Mauds läuft eher nebenbei mit, im Zentrum steht die Beziehung der beiden Außenseiter. Bewegend spielt Hawkins die Künstlerin, vermittelt überzeugend, wie sie an den Kränkungen leidet, aber auch ihre innere Stärke, ihre Verschmitztheit, durch die sie schnell lernt, wie sie Everett nehmen muss. Stark ist aber auch Ethan Hawke als Everett, der zunächst nur ein brutaler und gefühlloser Klotz zu sein scheint, aber langsam durchschimmern lässt, dass hinter der rauen Schale doch Gefühle schlummern, er aber sich unglaublich schwer tut, diese zu zeigen.

Den Humor lässt Walsh in ihrem warmherzigen Film nicht zu kurz kommen, fährt aber auch schwere emotionale Geschütze auf, wenn Maud gegen Ende von ihrer Tante besucht wird und wenn ihre körperlichen Gebrechen schließlich zunehmen.

Einfach gestrickt ist die Erzählung, außer Everett gibt es hier keine ambivalente Figur. Klar gezogen sind die Grenzen zwischen Gut und Böse, keinen Makel findet Walsh an Maud, zeichnet sie geradezu als Heilige. Eine filmische Großtat ist "Maudie" damit sicher nicht, aber im Plädoyer gegen Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung und für Wertschätzung und Förderung ihrer vielfach versteckten Fähigkeiten sowie als Hommage an eine international doch wohl eher wenig bekannte Volkskünstlerin durchaus begrüßenswert.