"Liebelei" (1933) und "The Troubles We’ve Seen" (1994), "Le Plaisir" (1952) und "Le Chagrin et la pitié" (1969) – auf den ersten Blick und nach den Filmtiteln zu urteilen, könnte der Kontrast nicht größer sein: zwischen Max Ophüls‘ melancholischen, feingliedrigen, eleganten Kreiselbewegungen rund um das Ideal und die Realität der Liebe und Marcel Ophüls‘ hartnäckig-epischen Bohrungen in der Zeitgeschichte, auf dem Terrain von Krieg, Kollaboration und Völkermord. Die beiden, Vater und Sohn, gehören zwei gänzlich verschiedenen Traditionen (und Epochen) des Kinos an – und repräsentieren zugleich deren vollendeten Ausdruck in ihren jeweiligen OEuvres.

Aber es gibt hier mehr als nur familiäre Bande: Der geniale metteur-en-scène Max Ophüls und der Meister-Dokumentarist Marcel Ophüls haben eine starke gemeinsame Basis. Ein panoramatisches Ausgreifen und unablässiges In-Beziehung-Setzen, das tiefe Einblicke ins Flechtwerk von Gefühlen, Ökonomie und Politik erlaubt. Eine moralische Klarheit und ein soziales Bewusstsein gegenüber den Figuren der Fiktion (beim Vater) und den realen Interviewpartnern (beim Sohn) – aber stets offen für das Unreine, Vieldeutige. Sowie: eine Zuneigung zum Theater, zum "Gemachten", zum Spiel mit falschen Währungen – Wien um 1900; Europa im 20. Jahrhundert.

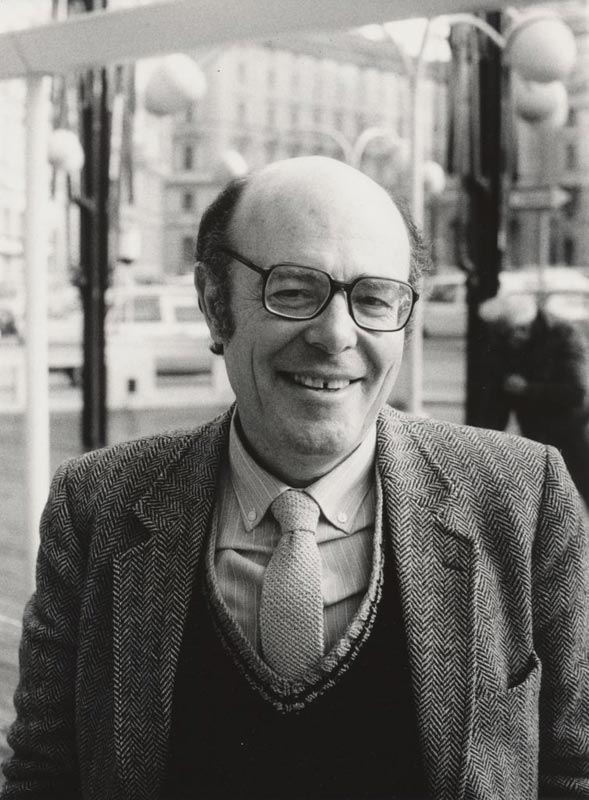

Die "doppelte Ophüls-Retrospektive", die das Filmmuseum im Rahmen der Wiener Festwochen und in Anwesenheit von Marcel Ophüls veranstaltet, ist somit nicht nur ein Tribut an zwei Große des Kinos, sondern auch ein Plädoyer dafür, den Film jenseits der gewohnten Einteilungen und Zuordnungen zu denken: Die Überfahrt zwischen den Kontinenten dauert manchmal nur wenige Minuten.

Eine der liebsten Geschichten, die Marcel Ophüls über seinen Vater erzählt, dreht sich um eine antifaschistische Radiosendung: Egal wie anstrengend der Tag war, Max Ophüls fand sich abends stets rechtzeitig im Studio ein, um den Nazis ihr Schlaflied zu singen – wobei er ihnen statt Schäfchen ihre Verbrechen vorzählte, rasch vom Zehnten ins Zehn- und Hunderttausendste kommend. Und den Faschisten war das nicht gleich: Es tönte aus dem Radio zurück, dass man wisse, wo er sei, der Jude Oppenheimer. Das war in Frankreich, nicht lange, bevor die nazideutschen Truppen im Jahr 1940 das Land überrannten und die Familie Ophüls erneut fliehen musste. Der deutsche Exilant, geboren 1902 als Max Oppenheimer im Saarland, war gerade erst französischer Staatsbürger geworden; nun ging es weiter in die USA.

Ophüls hatte zehn fruchtbare Jahre Theater- und Radioarbeit in der Weimarer Republik hinter sich gebracht, als er Anfang der 30er Jahre den Tonfilm-Olymp eroberte: Bereits ein Jahr nach seinem Filmregiedebüt gelang ihm mit der Schnitzler-Adaption Liebelei (1933) ein Welterfolg – und sein erstes Meisterwerk. Die Theater- und Radio-Erfahrungen flossen auf vielfältige Art in Ophüls‘ Kino ein; man beachte etwa das faszinierende Eigenleben des Tons in seinen Filmen oder sein Interesse für die Mechanik des Schaugeschäfts, für Situationen des (Her-)Zeigens und Zuschauens. Dennoch war Film etwas ganz anderes für ihn, eine neue Kunst, die ihm eine entscheidende neue Fähigkeit gab: den Blick zu bewegen. Max Ophüls, das ist das Gleiten, Begleiten, Rasen, Flanieren, Kreisen, Wirbeln der Kamera: Sie hetzt mit einer Verzweifelten die Treppen hinauf und stürzt mit ihr aus dem Fenster (Le Plaisir); sie zelebriert die somnambule Feierlichkeit eines Leichenbegängnisses quer durch die Räume und Hallen eines Palasts (De Mayerling à Sarajevo); sie hüpft leichthin mit dem Helden durch lichte Gemäuer, auf der Flucht, doch siegesgewiss – und schwerelos (The Exile).

Diese konstante Bewegung, dieses Kreisen, ist zentral für Ophüls: für seine Ästhetik, sein Hauptthema (den Kreislauf der Waren und Beziehungen) und seine eigene, ruhelose Lebensbewegung. Zwei Wochen nach der Premiere von Liebelei, dem Melodram über verpasste Liebe und verlorene Illusionen, verließ er ein Deutschland, das ihn bereits verlassen hatte. Die folgenden Werke entstanden im Fliehen, in Italien (das nächste Meisterstück: La signora di tutti, 1934), den Niederlanden (Komedie om geld, 1936) und vor allem in Frankreich, wo er trotz antideutscher Stimmung rasch Fuß fassen und einige seiner schönsten Filme realisieren konnte, Yoshiwara (1937), Werther (1938) oder Sans lendemain (1939). In Kalifornien, wo er 1941 ankam, wurde er hingegen nie wirklich heimisch. Die unbehaust wirkenden Titel jener Zeit geben eine Ahnung davon: The Exile; Letter from an Unknown Woman; Caught; The Reckless Moment. Es sind vier grandiose, ungewöhnliche Hollywood-Werke eines Mannes, der nicht für Hollywood geschaffen war; sie sind dem System eher abgetrotzt als abgeleitet davon.

Ophüls war der Sohn eines Kaufmanns; dieser Umstand prägte sein Schaffen auf mehrfache Weise. In seinem Kino geht es immer wieder um Geld und Besitz, Objekte entscheiden über Leben und Tod, der Tauschwert menschlicher Gefühle wird vorgeführt: in ironisch-verzweifelten Erzählungen über unmögliche Liebe und allgegenwärtige soziale Arrangements, die die Beteiligten an Leib und Seele verkrüppeln. Die "Regeln" des bürgerlichen Geschäftslebens kamen Ophüls auch selbst in die Quere: Zeit seines Lebens warf man ihm vor, er hantiere viel zu großzügig mit den Ressourcen des Kinos. Dabei war ihm die Problemlage präzise bewusst: Das Kino, sagt Ophüls ironisch und klar, sei ein ewiger "Kampf zwischen den schönen guten Waren und dem Wahren–Schönen–Guten". Seine scheinbar langsame Arbeitsweise und sein visueller Stil trugen ihm den Ruf eines Verschwenders ein – selbst dann, wenn er sich exakt ans Budget hielt. Sein persönlicher Habitus konnte diesen Eindruck nicht verwischen, im Gegenteil: Er misstraute prinzipiell dem Beruf des Produzenten und verweigerte – vor allem im US-Exil – die Anpassung an eine bestimmte filmindustrielle Lebensart.

1949 kehrte Ophüls zurück nach Frankreich und mit La Ronde (Der Reigen, 1950) zurück zu seinem Wahlverwandten Arthur Schnitzler; hier traf er auch auf seinen Idealschauspieler (Adolf Wohlbrück) und bestärkte mit all dem den weit verbreiteten Ruf, der "wienerischste" Nicht-Wiener unter den Großen des Kinos zu sein. Der erneuerte Weltruhm durch La Ronde und die letzten drei Geniestreiche seiner Laufbahn – Le Plaisir (1952), Madame de ... (1953) und Lola Montès (1955) – sind mitverantwortlich dafür, dass Ophüls heute unstrittig als eine Zentralgestalt der Filmgeschichte firmiert.

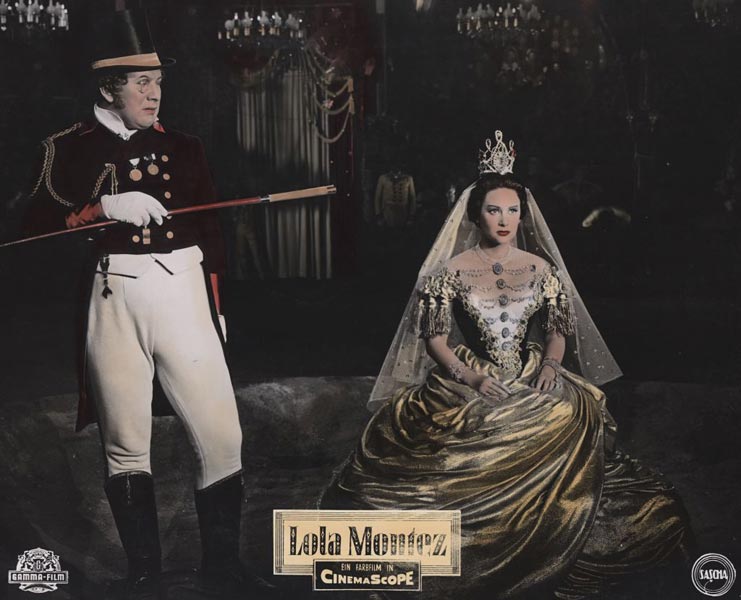

Wie prekär dieser Status in seinen letzten Lebensjahren war, lässt sich kaum mehr nachvollziehen: Lola Montès, das Opus magnum, die Summe seines Schaffens, traf 1955 auf eisige Ablehnung durch eine Allianz aus Filmbranche, Boulevardpresse und "seriöser" Filmkritik. Ophüls hatte das Sex- und Skandalepos, das die Produzenten "im Namen des Publikums" einforderten, gegen sie selbst gekehrt. Hier wird das Theater des Lebens in seiner ganzen haltlosen Heiterkeit und illusionszerschmetternden Kälte zelebriert, in schreienden Farben und stilisierten CinemaScope-Tableaus. Hier, in der Zirkusarena, steht Lola, das Objekt der Schaukunst und Schaulust, auf einer Drehscheibe und dreht sich im Kreis, während ihr Leben an ihr und uns vorüberzieht. Max Ophüls setzt die Kamera in Bewegung und beginnt selbst einen Kreis, aber statt seiner Lola zu folgen, dreht er sich in die andere Richtung, weil nur so eine Reibung entsteht, ein Funke, ein Innehalten: gegen den Uhrzeigersinn.

Das Filmmuseum zeigt sämtliche erhaltenen Filme von Max Ophüls, ergänzt durch zwei Vorträge von Alexandra Seibel (Wien) und Ronny Loewy (Frankfurt a.M.), der Ophüls‘ Radioarbeiten vorstellen wird. Das Hörspiel "Novelle" (1954) mit Oskar Werner, Käthe Gold und Therese Giese wird zur Gänze präsentiert.

Ophüls und Ophüls

8. Mai bis 13. Juni 2010