Die vom Verband der Schweizer FilmjournalistInnen organistierte "Semaine de la critique" bot auch bei ihrer 20. Auflage im Rahmen des 62. Filmfestivals von Locarno eine höchst interessante Auswahl von sieben Dokumentarfilmen. Aber auch in den "Appellations Suisse" gab es mit Silvia Haselbecks und Erich Langjahrs "Geburt" ein Werk von beeindruckender Konsequenz zu entdecken.

Um einen eher konventionellen Dokumentarfilm handelt es sich bei Ruedi Gerbers "Breath Made Visible". Dennoch gelingt es einem Filmemacher selten ein Leben so fließend und rund nachzuzeichnen wie Gerber das der 1920 geborenen amerikanischen Tänzerin Anna Halprin. Dies mag freilich auch an der Profession und Leidenschaft der Porträtierten liegen, ist Tanz, der immer auch mit Bewegung zu tun hat, für das Medium Film doch eine ungleich dankbarere Kunstform als beispielsweise Literatur, Musik oder Malerei.

Dennoch ist es bewundernswert, wie sorgfältig und einfühlsam der Berner Filmemacher Interviews mit Halprin, ihrer Familie und Wegbegleitern, eine Tanzperformance von 2002, in der die Porträtierte selbst ihr Leben tänzerisch Revue passieren lässt, Fotos aus der Jugendzeit und Ausschnitte von Perfomances aus verschiedenen Jahrzehnten zu einem Film verwebt, der nicht so sehr biographische Daten abhakt als vielmehr ein Lebensbild zeichnet und eindringlich die Faszination Halprins für den Tanz, der für sie das Leben ist, vermittelt.

In der Fokussierung auf Halprins tänzerisches Engagement und der weitgehenden Aussparung ihres Privatlebens macht Gerber ganz selbstverständlich und beiläufig auch künstlerische Entwicklungen sichtbar, die vor allem in den 60er Jahren mit einer gemischtrassigen Tanzgruppe oder einem tänzerischen Anti-Vietnam-Engagement untrennbar mit der gesellschaftlichen Situation verknüpft waren. Wie sehr für Halprin Tanz und Leben nicht zusammenhängen, sondern geradezu in eins fallen, wird klar, wenn sie, wiederum unterstützt von Archivmaterial von Perfomances, berichtet, wie sie nach ihrer Krebserkrankung und im Alter zunehmend Existentielles im Tanz verarbeitete, sogar das Sterben tänzerisch thematisierte.

Wenn man hört oder liest, dass es in "Pianomania – Auf der Suche nach dem perfekten Klang" um die Arbeit eines Klavierstimmers geht, würde man eigentlich einen staubtrockenen Film erwarten, doch Robert Cibis und Lilian Franck verstehen es aufs schönste innerhalb weniger Minuten diese Befürchtungen vom Tisch zu wischen. Das liegt einerseits am Protagonisten Stefan Knüpfer, der über ebensoviel Humor wie Talent zur Selbstdarstellung verfügt. Andererseits haben Cibis/Franck ihren Film auch geschickt aufgebaut, wenn sich als roter Faden durch den Film die einjährigen Vorbereitungen für eine Aufnahme von Bachs "Die Kunst der Fuge" durch den Pianisten Pierre-Laurent Aimard ziehen.

Ganz ohne Kommentar begleiten die Filmemacher Knüpfer bei seiner Arbeit, bieten Einblick in die Präzision, die hier verlangt wird und lehren den Zuschauer gleichzeitig in Probenausschnitten, bei denen Musikstücke von Starpianisten wie Aimard, Lang Lang oder Alfred Brendel mehr an- als ausgespielt werden, auf kleinste Klangunterschiede zu achten.

Wo "Pianomania" vielfältigste Einblicke in ein Arbeitsfeld, in den unterschiedlichen Charakter von Pianisten und eben die Präzision und Akribie bietet, die bei der Musikproduktion nötig ist, bleibt "Sounds and Silence" von Thomas Guyer und Norbert Wiedmer, der zum 20. Geburtstag der "Semaine de la critique" auf der Piazza Grande gezeigt wurde, leider auf letzteres beschränkt. Falsche Erwartungen weckt hier der Untertitel "Unterwegs mit Manfred Eicher", denn der Musikproduzent und Gründer des Labels ECM hält sich sehr zurück und gibt so gut wie nichts von sich preis. Auch erfährt man bei dieser Reise zu Musikaufnahmen in Talinn, Athen oder Karthago nichts über die einzelnen Musiker wie Arvo Pärt, Eleni Karaindrou oder Gianluigi Trovesi.

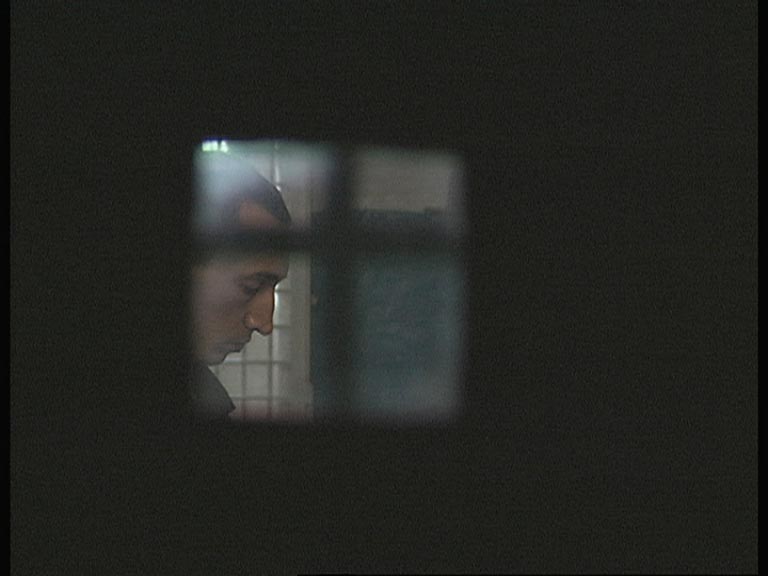

Nahezu unerträglich und quälend lang sind die 63 Minuten von Alexander Gutmanns "17 August". Gerade in dieser beabsichtigten Zumutung liegt aber die nicht zu überschätzende Stärke dieses Gefängnisfilms. Nichts anderes als einen Tag im Leben eines zu lebenslanger Einzelhaft verurteilten dreifachen Mörders schildert Gutmann kommentarlos und blickt dabei großteils mit statischer Kamera durch das kleine Fenster in der Zellentür.

Beklemmend eng wird durch diese Verkleinerung des Bildausschnitts der Raum des Häftlings, den man beim Zähne putzen, bei gymnastischen Übungen, wenigen Selbstgesprächen und Ansprachen an eine Spinne als einzigem Gesprächspartner und immer wieder bei den wenigen Schritten zwischen Zellentür und der Wand mit dem kleinen vergitterten Fenster sieht. Nur bei der Zellenkontrolle am Morgen, bei der Essensausgabe und bei einem Ausgang in einen Hof, der kaum größer als die Zelle ist, öffnet sich die Tür. Auch bei den wenigen Einstellungen, in denen der Blick nicht in die Zelle gerichtet ist, rückt Gutmann immer wieder Gitter, Stacheldraht und Türen ins Bild.

Beklemmend und physisch nachvollziehbar vermittelt "17 August" so die Monotonie dieses Lebens, macht dem Zuschauer mit dieser einen quälend langen Stunde bewusst, wie unerträglich ein Tag und erst ein ganzes Leben in so einer Zelle sein muss. Den engen Raum verlässt der Film erst am Ende, wenn sich die Kamera einem Fuhrmann zuwendet, der mit seinem Pferd das Gefängnis verlässt - einen Sarg auf seinem Wagen: Raus aus diesem zermürbenden Leben kommt der Häftling nur als Toter.

Aber nicht nur in der "Semaine de la critique", sondern beispielsweise auch in den "Appellations Suisse" gab es mit Silvia Haselbecks und Erich Langjahrs" "Geburt" einen eindrücklichen Dokumentarfilm zu entdecken. Nach seinen eigenen Filmen und Themen in der Trilogie über die Schweiz ("Morgarten findet nicht statt", "Ex voto" und "Männer im Ring") sowie seinen "Bauernfilmen" ("Bauernkrieg", "Sennenballade", "Hirtenreise ins dritte Jahrtausend" und "Das Erbe der Bergler") hat der Innerschweizer hier Platz gemacht für seine Lebensgefährtin, die von Beruf selbst Hebamme ist.

So sehr sich "Geburt" aber auch hinsichtlich des Themas vom bisherigen Werk Langjahrs unterscheiden mag, so konsequent gehen Langjahr/Haselbeck formal hier ihren Weg weiter. Auf Off-Kommentar wird ganz verzichtet, im Mittelpunkt steht wieder die geduldige und genaue Beobachtung. Eng ist der Raum freilich im Vergleich zu den Bauernfilmen, hautnah begleitet die Kamera in langen, zumeist statischen Einstellungen zwei schwangere Frauen und ihre Männer auf dem Weg zur Geburt. Anders als Constantin Wulff, der in "In die Welt" in Cinema-direct-Stil mit kleiner Kamera in der Semmelweiss-Geburtsklinik in Wien filmte, eher kühl protokollierte und auch bürokratische Aspekte beleuchtete, nähern sich Langjahr/Haselbeck entsprechend den sanften Geburten, die sie begleiten, dem Thema mit Feingefühl und Sanftheit. Viel Zeit für die Schilderung von Fussmassage, Akkupunktur, Schwangerschaftsgymnastik und Ultraschall, bei dem man das Herz mächtig schlagen hört, nehmen sie sich und schauen dann auch bei der Geburt hartnäckig zu.

So erlebt der Zuschauer das langsame Wachsen im Mutterbauch, das Werden von Leben als auch die gespannte Erwartung der Eltern intensiv nach. Eindrücklich, geradezu quälend vermittelt werden aber auch die Schmerzen, die das Gebären bereitet, um darauf dann aber auch wieder die Freude zu zeigen, die bei Mutter, Vater und Hebamme das beglückende erste Blinzeln, ein Gähnen und Greifen des Neugeborenen auslöst.

Im völlig natürlichen Agieren der Paare, sowie der Hebammen und einer Geburtsvorbereiterin vor der Kamera spürt man, welches Vertrauensverhältnis zwischen Filmemachern und Gefilmten bestanden haben muss. Vermieden wird durch dieses Einverständnis zwischen allen Beteiligten auch jeder Voyeurismus, in den Filme bei einem so intimen Thema allzu leicht abgleiten.