Die Dokumentarfilme, die beim 60. Filmfestival von Locarno, im Rahmen der "Semaine de la critique" gezeigt wurden, zeichneten sich weniger durch formale Gestaltung als vielmehr durch ihre Themen aus. So porträtiert der Österreicher Günter Schwaiger in "Hafner´s Paradise" einen in Spanien lebenden Altnazi, Tommy Davis gibt in "One Minute to Nine" einen schockierenden Einblick in eine amerikanische Familie und Alexandra Westmeier schildert in "Allein in vier Wänden" den Alltag in einem russischen Jugendgefängnis.

Seit 52 Jahren lebt der 84jährige, im Südtirol geborene Paul Maria Hafner in Spanien. Im Auftrag von Mannesmann kam er nach Kriegende ins Land Francos, züchtete Schweine und verdiente sich mit der Erfindung einer Maschine zur Joghurtproduktion ein Vermögen. – Ganz harmlos beginnt Günter Schwaiger seinen Porträtfilm, zeigt den distinguierten alten Herrn im Alltag beim Schwimmen oder Schach und befragt ihn zunächst über seine Gesundheit und dann über Hitler.

Diesen bezeichnet Hafner ohne Umschweife als den bedeutendsten Mann der Geschichte: Alles habe Hitler vernünftig gemacht und ein Buch mit dem Titel "Hitler für die Ewigkeit" wolle er noch schreiben. Den Holocaust leugnet der ehemalige SS-Offizier: Nach Auschwitz und in andere Lager habe man die Juden nur deportiert um sie vor den alliierten Bombenangriffen in Sicherheit zu bringen.

Sukzessive bohrender fragt der insgesamt sehr zurückhaltend bleibende Schwaiger nach, führt ihm später einen Film über ein KZ vor, den Hafner aber wiederum mit den Worten abtut "Das ist nur ein Film". Am Ende konfrontiert der Regisseur den Altnazi schließlich mit einem ehemaligen Insassen des KZ-Dachau. Verbohrt ignoriert Hafner dessen Schilderungen und Bilder und bleibt stur bei seiner Meinung, davon habe er nie etwas gesehen und dies sei alles nur Propaganda.

Immer mehr wird dabei aber deutlich, dass Hafners Festhalten an seiner Meinung vor allem ein Schutzmechanismus ist, um das Zerbrechen seines Weltbilds und damit seines Lebens zu verhindern. Dass ihn dieser Widerspruch zwischen Einsicht einerseits und Beharren auf dem Gegenteil andererseits zunehmend zermürbt und die aufkommenden Gewissensbisse zwanghaft unterdrückt werden, äußerst sich in seinem im Laufe des Films fortschreitenden - wohl psychosomatisch bedingten - physischen Verfall. - So interessant und erschreckend dieses Porträt ist, das über den Einzelfall hinausweist, da Franco-Spanien ein Zufluchtsort für zahlreiche Nazis war, so widersprüchlich ist "Hafner´s Paradise" letztlich, da dieser Film doch auch für den Altnazi eine Bühne zur Selbstdarstellung bietet.

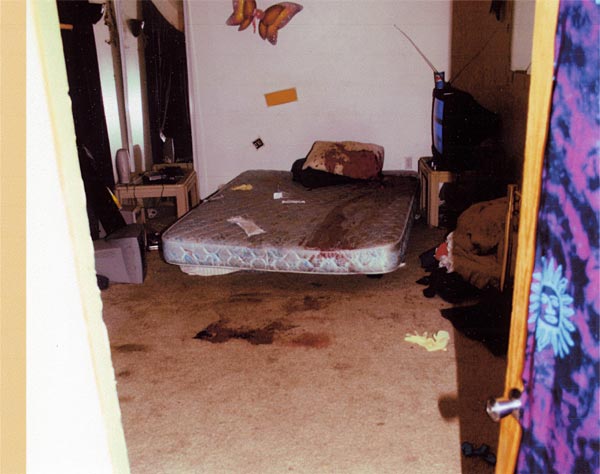

Tommy Davis deckt in "One Minute to Nine" schonungslos die Brüche in einer amerikanischen Familie auf. Der Dokumentarist begleitete mit der Digitalkamera eine Amerikanerin und ihre Familie die letzten fünf Tage, bevor sie wegen Ermordung ihres Mannes eine langjährige Haftstrafe antreten musste. Eingeschnitten in die bewusst unperfekten Bilder von Davis sind Homemovies die teils das Bild einer heilen Familie vortäuschen, teils aber auch das eines gewalttätigen Mannes vermitteln. Lustvoll sieht man Aaron hier ein totes Reh malträtieren, bei Ninja-Spielen mit seinen Jungs oder Schusstraining mit einem etwa Fünfjährigen.

Ergänzt werden diese Bilder von erschütternden Berichten der Familienmitglieder wie einer bewegenden Aussage des Sohnes Tyler vor Gericht oder der Mutter über ihr 18jähriges Martyrium. Physisch, psychisch und emotional wurden sie und ihre Kinder gequält, mit Ermordung bedroht oder die Stiege hinunter geschleudert, doch die Polizei griff nie ein. Nach Außen konnte Ehemann und Vater Aaron immer das Bild einer intakten Familie aufrecht erhalten.

So nah Davis den Figuren rückt, nie kommt hier der Eindruck von Voyeurismus auf, denn die Anteilnahme des Regisseurs ist stets spürbar. Über das Individuelle hinaus zeigt Davis dabei auch wie Arbeitslosigkeit und das Fehlen jeglicher Perspektive Frustration und Aggressionsbereitschaft ansteigen lassen.

Ganz auf teilnehmende Beobachtung beschränkt sich die Deutsch-Russin Alexandra Westmeier, die in "Allein in vier Wänden" den Alltag in einem Jugendgefängnis im Ural schildert. Nett wirken diese Jugendlichen nicht nur am Ende, wenn sie mit Fliege, weißem Hemd und Anzug im Chor singen, sondern auch davor. In Kontrast zu diesem wohlanständigen Äußeren stehen aber ihre offenherzigen Schilderungen von Raub und Mord. Durch Blicke auf die desolate Situation außerhalb des Gefängnisses wird aber einsichtig, wieso die Jugendlichen straffällig wurden. Nicht nur die Eltern kommen hier kurz zu Wort, sondern auch die Muter eines Opfers, die sagt: "Töten sollte man diese Kinder."

Im Vergleich zur Welt draußen ist das Gefängnis für diese Kinder geradezu ein Freiraum. Hier gibt es ein geregeltes Leben mit regelmäßigen Mahlzeiten, sauberem Bett, sanitären Einrichtungen, aber auch Schulunterricht, in dem unter anderem das Aufsetzen einer Gasmaske geübt wird, und Möglichkeiten zum Fußballspiel. Hoffnung, dass den Jugendlichen nach Haftentlassung der Weg ins Leben gelingt, bleibt wenig. Zwar sprechen sie über ihre Träume, doch ein Schlussinsert mit dem Hinweis, dass 91% dieser Jugendlichen bald nach Entlassung wieder in einem Gefängnis landen und den Rest ihres Lebens hinter Gitter verbringen werden, holt den Zuschauer auf den Boden der bitteren Realität zurück.

Der Gefahr des Voyeurismus, der bei solchen Porträtfilmen immer besteht, entgeht auch Westmeier gänzlich. Behutsam nähert sie sich den Kindern, deren Vertrauen sie sichtlich gewonnen hat, beobachtet sie mit viel Empathie, aber auch großer Trauer über ihre Situation. – Kommentar und Musik ist hier nicht nötig – die Bilder und die Aussagen der Betroffenen sprechen für sich.